2021年12月1日,由杭州市科学技术协会主办的“邦民杯”第七届杭州市大学生科技创新大赛决赛在杭州市低碳科技博物馆落下帷幕。经过层层选拔、激烈角逐,材料学院学子荣获大赛一等奖1项、三等奖3项和创新奖1项,为我校参赛数和获奖数最多的学院。

自大赛启动以来,学院高度重视,积极发动学生申报和一对一辅导。经过复赛,最终学院一支队伍进入决赛,并代表学校斩获一等奖。

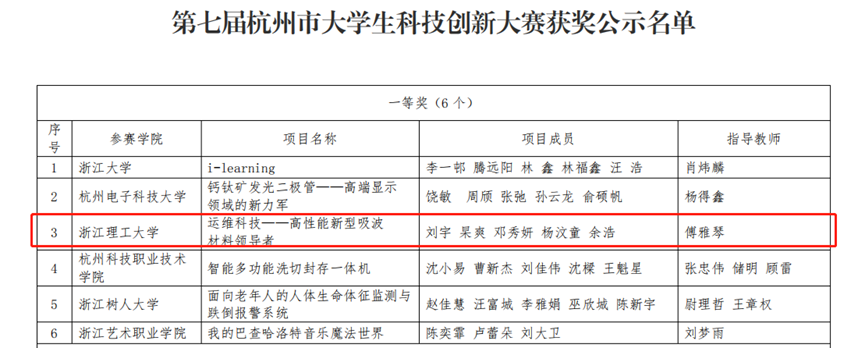

一等奖

作品名称:《运维科技——高性能新型吸波材料领导者》

团队成员:刘宇、邓秀妍、杲爽、杨汶童、余浩

指导教师:傅雅琴

作品简介:项目针对5G以及其他来源高频电磁波产生严重电磁干扰的现实问题,推出了超黑电磁波吸收粉末、吸波织物、智能吸波气凝胶三项核心产品,基本囊括了各种需要用到吸波材料的场景。权威机构检测表明项目产品性能达到了军方使用标准,先已于多家企业签订了意向合作协议,金额达680余万元。未来成立公司并继续推出性能更加优良产品弥补国内高端吸波产品空白。

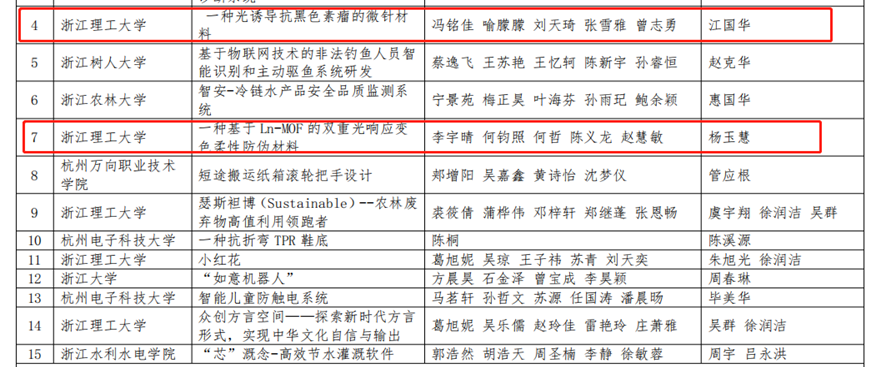

三等奖

作品名称:《中空型核-壳结构光触媒柔性负载保鲜技术》

团队成员:吕畅、丁文鹏、秦邦刚、黄海、郭伊骞

指导教师:王晟、王騊、应玉龙

作品简介:项目基于团队前期独创性纳米材料核壳材料制备技术,该技术成功解决了纳米TiO2光腐蚀有机载体问题,并引入协同催化概念,通过TiO2与助催化剂的协同效应,在可见光下获得高性能的光催化剂。最后,项目结合蔬果产品运输困难、运输损失大的现状,发挥本校纤维材料优势,将高性能光催化剂粒子与无纺布有机结合,制得新型抗菌、防霉、除乙烯保鲜无纺布产品,创新性地开展催化纤维处理冷链系统中产生的有机物及细菌霉菌的产业化研究,实现水果运输和储藏过程中的抗霉菌、除乙烯,延长水果保鲜期,完善冷链系统。

项目名称:《一种光诱导抗黑色素瘤的微针材料》

项目成员:冯铭佳、喻朦朦、刘天琦、张雪雅、曾志勇

指导老师:江国华

作品简介:项目针对于皮肤癌中称为“癌中之王”的黑色素瘤,制备了以光热疗法和化学动力疗法协同作用的核壳式微针以进行给药治疗。相较于传统的全身给药和局部瘤内注射给药的方式来说,微针透皮给药技术不仅无痛微创,且药物吸收率高。这种高效安全的给药方式对肿瘤治疗至关重要。

作品名称:一种基于Ln-MOF的双重光响应变色柔性防伪材料

团队成员:李宇晴、何钧照、 何哲、陈义龙、赵慧敏

指导教师:杨玉慧

作品简介:项目通过镧系金属-有机框架(MOF)的大自由体积来诱导促进螺吡喃(SP)与其光异构体花菁(MC)之间的封闭式和开放式异构化,调节螺吡喃受体和镧系供体之间的荧光共振能量转移机制,从而产生优异的可逆吸收/发光调节能力。该材料适用于防伪标签的制作,具有响应速度快,安全性能高,便于操作,对环境友好等优点;弥补了目前市场上防伪标签形式单一,操作复杂,使用重复率低等问题。该材料在防伪标签和紫外印刷中都具有良好的应用前景。

创新奖

作品名称:寻丝觅迹——全球纺织品文物微痕鉴定开拓者

团队成员:周晴晴、王毓、徐冰、胡铭周、陈博逸

指导教师:王秉

作品简介:项目以丝素蛋白为完全抗原,通过动物免疫制得了可对古代丝绸进行专一性识别的抗体,并且陆续开发出了针对不同类型蛋白质文物的18种古代蛋白特异性抗体,开发出快速检测试剂盒、纺织品检测平台和古蛋白质文物智能系统三代产品。产品已应用至三星堆、河南汪沟遗址、“南海一号”等21个考古遗址,为探索纺织品起源提供了独有的强有力的技术支撑。

杭州市大学生科技创新大赛由杭州市科学技术协会、市教育局、市科学技术局、市市场监督管理局、共青团杭州市委等主办。经学校推荐、专家评审、现场答辩,本届大赛共评选出大学生科技创新发明奖一等奖6个、二等奖9个、三等奖15个、创新奖20个、高校优秀组织奖3个及社会公益奖1个。